Die Forschung zu geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden im Ausdauersport zeigt, dass Frauen auf flachem Terrain oft vergleichbare oder sogar geringfügige Vorteile haben – etwa durch eine höhere proportionale Anzahl an Typ‑I-Muskelfasern, bessere metabolische Flexibilität und geringere neuromuskuläre Ermüdung.

Doch beim Berg-Ultramarathon, wie z. B. beim UTMB®, OCC oder CCC in den Alpen, ist die Leistungsdifferenz zwischen Männern und Frauen deutlich größer – oft jenseits der typischen 9–12 % – und liegt häufig zwischen 12 % und 18 %.

Trotz steigender Teilnahme von Frauen (z. B. etwa 13–29 % bei den genannten Events 2024) ist die Differenz teils so groß, dass sie nicht nur durch niedrigere Teilnehmerzahlen erklärt werden kann.

Hauptfaktoren, die den Unterschied vergrößern

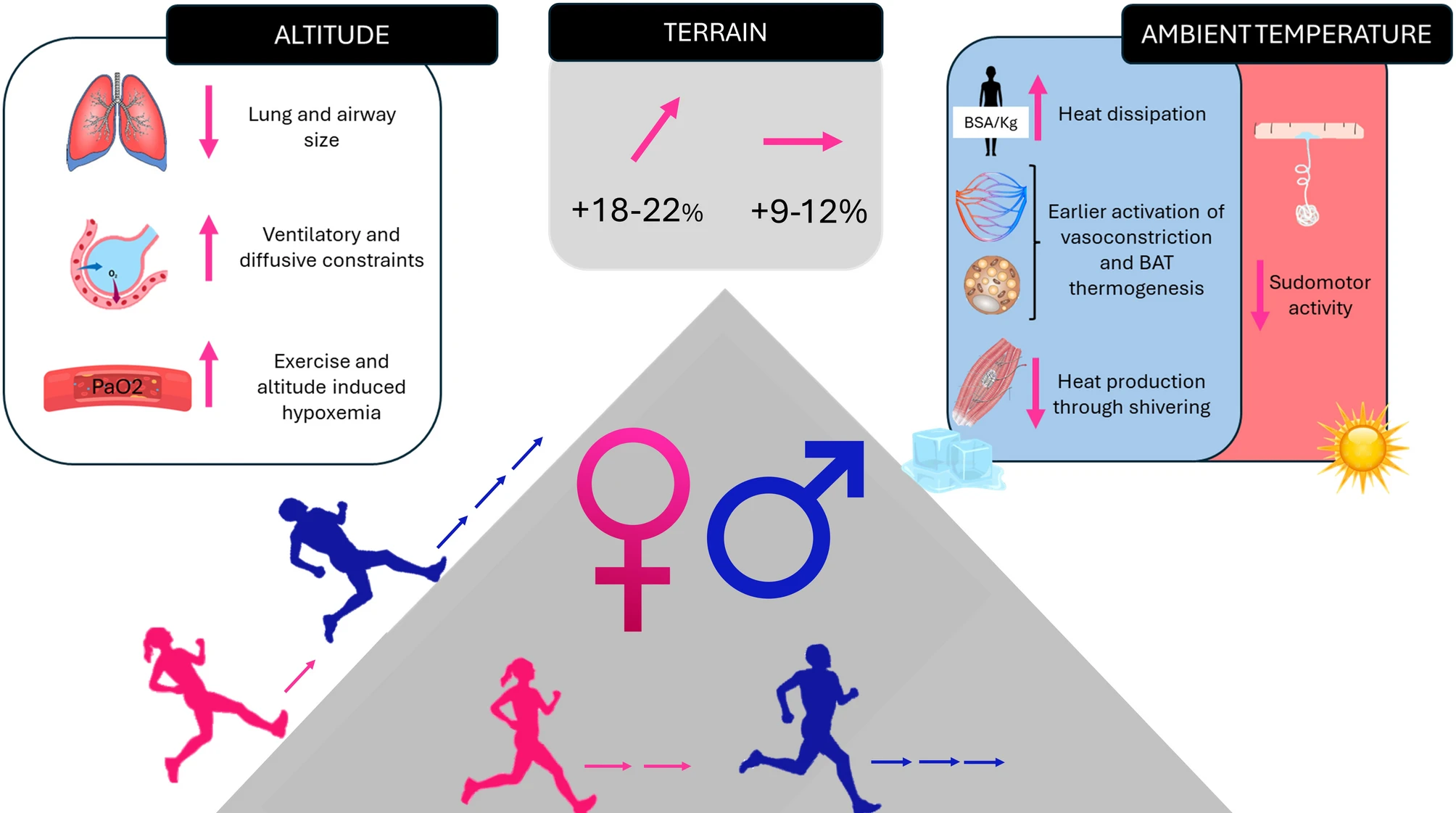

Man kann von drei zentralen Umwelt- und physiologische Einflussgrößen, die den Leistungsunterschied in bergigem Gelände verstärken, sprechen:

Bergauf‑ und Bergablaufen (Locomotion)

- Die Geschlechterdifferenz bei Uphill-Leistung beträgt etwa 18–22 %, rund das Doppelte der üblichen 9–12 % auf flachen Strecken.

- Gründe: Frauen haben typischerweise eine geringere fettfreie Masse relativ zum Fettanteil sowie weniger Typ-II-Fasern, was speziell bei steilen Passagen zum Tragen kommt.

- Bei Elite-Athlet lag die Differenz sogar bei ca. 20 % bergauf und 22 % bergab auf UTMB-Split-Segmenten.

Höhe (Altitude)

- Frauen weisen anatomisch bedingt kleinere Luftwege und geringere Lungenvolumina auf, was zu höherem Atemwegswiderstand und höherer Atemarbeit führt.

- Der hypoxische ventilatorische Reiz (HVR) ist bei Frauen oft reduziert, was die Anpassung an Höhenbedingungen erschwert. Zudem zeigen sie häufiger Übung-induzierte Hypoxämie (EIH) als Männer .

Extreme Temperaturen & Temperaturwechsel

- In kalten oder wechselhaften Umgebungen produzieren Frauen aufgrund geringerer Muskelmasse weniger thermogene Wärme. Sie verfügen zudem über ein ungünstigeres Verhältnis von Körperoberfläche zu Körpermasse und leiden häufiger unter dem Raynaud-Syndrom, was die Durchblutung erschwert.

- Diese Kombination aus Kälteexposition und Höhenstress verschärft den Leistungsnachteil weiter.

Weitere mögliche Einflussgrößen

Weniger risikofreudiges Rennverhalten bei Frauen könnte zu konservativerem Pacing führen – effektiv aber potenziell langsamer im Vergleich zu Männerstrategien. Eine solche Verhaltensweise könnte in extremen Verhältnissen stärker ins Gewicht fallen, bleibt aber spekulativ und bedarf weiterer Forschung

Die Leistungsdifferenz zwischen Männern und Frauen bei Berg-Ultratrails lässt sich wesentlich durch bergtypische Belastungsfaktoren erklären:

Fazit

Wer die geschlechtsspezifischen Leistungsunterschiede in Mountain-Ultras verstehen will, muss die Besonderheiten der Umwelt – Höhe, Kälte, wechselnde Belastung – mitdenken. In den Bergen ist es nicht nur wissenschaftlich wichtig, sondern auch emotional bereichernd, die Landschaft bewusst wahrzunehmen. Beim Laufen, aber auch beim Forschen – denn wie heißt es so schön „Don’t forget to look at the scenery"

Millet et al. A. Sex-differences in Mountain Ultra-trail Performance: Look at the Scenery. Sports Med - Open11, 86 (2025). https://doi.org/10.1186/s40798-025-00894-x